DENTURES

入れ歯(義歯)

DENTURES

入れ歯(義歯)とは

虫歯や歯周病などによって歯を失った場合、代わりとなる人工の歯を作って患部に入れることになります。人工の歯となる治療法はいくつかありますが、そのなかでも代表的なものが入れ歯(義歯)です。入れ歯は、一部の歯が抜けた場合に適用する部分入れ歯と、片顎すべての粘膜を覆う総入れ歯の2種類があります。さらに保険診療と自費診療に分かれます。低価格で作ることができる保険診療は素材が限られますが、価格が高くなる自費診療は素材を自由に選べます。

入れ歯治療で大切なことは、安定感がありお口の機能を補えることです。食べ物を噛む、楽しくおしゃべりする、といったお口の役割を果たせるよう、丁寧に治療します。

入れ歯を初めて入れる方へ

入れ歯を初めて入れる場合は、歯を抜いてそこに入れ歯を入れるケースが多く見られます。ただし、歯を抜いてすぐに入れ歯が入るとは限りません。歯を抜いたところは、粘膜が回復するまで2~3ヵ月ほどかかります。抜歯したところが治癒してから、入れ歯の型を取ることになります。

入れ歯の形は、患者さまひとりひとり異なります。入れ歯の使い方やケアの方法など、治療を始める前に細かいところまで説明します。ご相談されたいことがありましたらぜひお話しください。治療計画にご納得いただけましたら、治療をスタートします。

保険診療と自費診療の入れ歯の違い

保険診療の入れ歯

保険診療のメリットは、価格を抑えられることです。ただし、プラスチックで作られており、強度を確保するために厚みが出てしまいます。食事時の熱も伝わりにくいですが、噛むという機能が変わるものではありません。

自費診療の入れ歯

保険診療に比べると価格が高くなりますが、豊富な素材から自由に選択して入れ歯を作れます。機能面と審美面の両方に優れており、快適に装着できて見た目が自然になります。

保険診療の入れ歯の種類

-

総入れ歯

片顎の歯がすべて失われたときに適用します。保険診療の場合はプラスチックで作られており、吸盤のように密着させて固定します。総入れ歯というと「装着しにくい」「違和感がある」というイメージがもたれがちですが、近年作られている総入れ歯はより精巧になっており、噛むときの違和感が軽減しています。

-

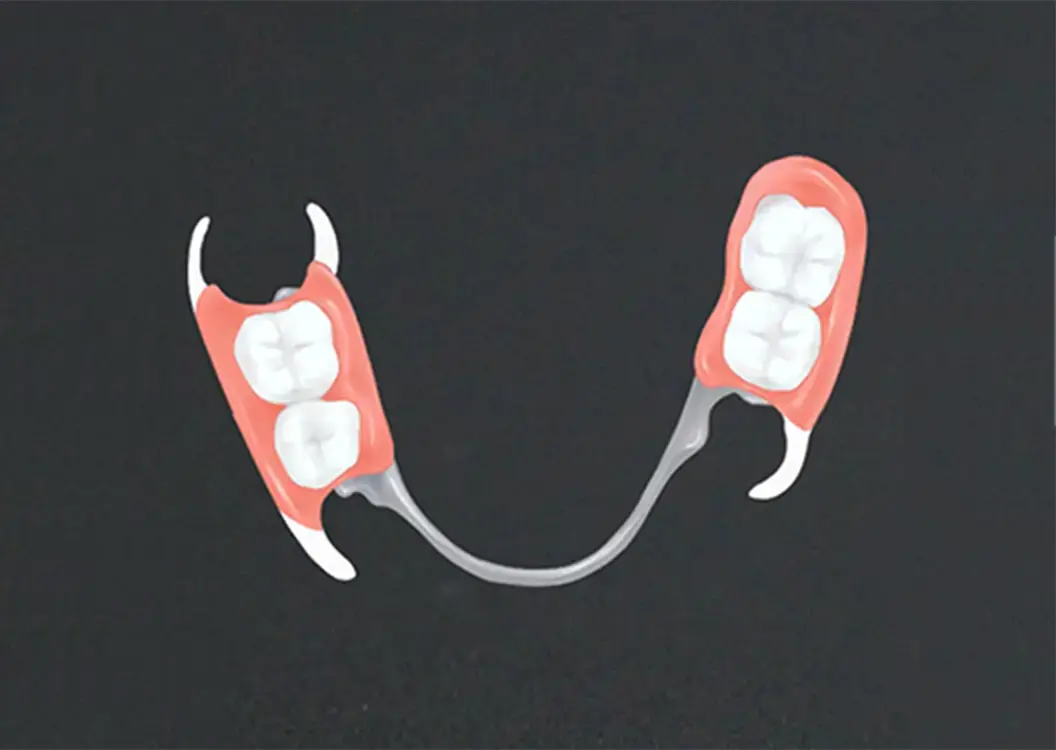

部分入れ歯

歯列のなかの一部の歯が抜けた場合に適用します。上下ともに健康な歯が1本でも残っていることが条件になります。失った歯のまわりに支えとなる歯がない、ブリッジは避けたいという場合に検討します。保険診療の場合は、クラスプを健康な歯にかけて固定する取り外し式になります。クラスプが金属のため、口をあけたときに目立ちます。

自費診療の入れ歯の種類

-

ノンクラスプデンチャー

保険診療の部分入れ歯は金属製のクラスプを使用しますが、見た目が目立つうえに健康な歯を削らなければいけません。クラスプを使わないノンクラスプデンチャーは弾力がある素材で作られており、快適に装着できます。前後の歯を削らずにすみ、見た目も自然です。また、金属アレルギーの心配もありません。

-

アセタルクラスプ

「アセタル」という素材を金属のクラスプの代わりに使用した入れ歯です。アセタルは白い樹脂なので、ノンクラスプデンチャーほどではありませんが目立たずに自然な見た目になります。柔軟性がある素材でもあり、使っていても壊れにくくなります。装着したときの違和感が少なく、耐疲労性も高いとされています。

-

金属床義歯

入れ歯の土台となる部分を金属で構成した入れ歯です。プラスチックだけで作製した保険診療の入れ歯に比べると強度が高く、薄く作ってもしっかり機能します。装着したときの違和感が軽減され、舌を動かしやすいので快適です。また、食事のときに冷温を感じられておいしく食べられます。ただし、金属アレルギーが起きる可能性があります。

-

インプラントオーバーデンチャー

入れ歯をインプラントで固定する方法です。使っている総入れ歯が外れやすい、痛みがある、強く噛めないといったお悩みがある方におすすめです。インプラントは人工歯根を顎骨に埋入するという治療で、入れ歯が外れないように安定できます。しっかり噛めるようになるうえ、顎骨に刺激が伝わって骨が痩せにくくなります。

入れ歯治療の流れ

-

STEP

01

虫歯や歯周病の治療

歯が抜けている、または抜けそうな方は、虫歯や歯周病にかかっている可能性があるため、まずは虫歯や歯周病の治療を行ないます。歯の状態などによっては、必要に応じて抜歯をする可能性もあります。

-

STEP

02

簡単な歯型取り

入れ歯を作製するための土台となる歯型を取りますが、その前に既製品のトレーによって簡単な歯型取りを行ないます。抜歯をした方は、粘膜が回復するまで2~3ヵ月ほど待ってから型取りに移ります。

-

STEP

03

精密な歯型取り

重要な工程となる精密な歯型取りを行ないます。歯型取りをより高い精度で実施することで、入れ歯の使用感が良くなります。患者さま用のトレーを作製して、適切に歯型を取ります。

-

STEP

04

噛み合わせの記録

ワックスで作った模型(ロー堤)をお口に装着していただきます。噛み合わせの高さが記録されます。記録したところに人工歯を並べてロウで歯肉の形を作り、ロウ義歯を作ります。

-

STEP

05

試適

ロウ義歯をお口に装着します。噛み合わせのほかに形態、安定性などについてチェックします。ロウ義歯に問題がないようであれば入れ歯の仕上げに入ります。問題がある場合はロウ義歯を調整して、再び試適します。

-

STEP

06

入れ歯の完成

調整して仕上がった入れ歯を装着していただきます。装着したときの快適性や安定性、噛み合わせなどを確認していただき、よりフィットするように微調整します。治療後もお口の状態が変わる可能性があるため、入れ歯もお口に合わせて調整していくことが大切です。

BITE

噛み合わせと顎関節症

歯は人体のなかでもとくに硬い組織と言われています。しかし、普段の生活のなかで食いしばりや歯ぎしりが癖になってしまうと、歯がすり減っていきます。それによって噛み合わせが変化し、顎関節や筋肉に負担がかかります。

食べたり噛んだりするお口の働きは、顎や喉のまわりの筋肉が衰えることで機能が低下する場合があります。噛み合わせが悪くなると、筋肉のバランスを崩してさまざまな不調を引き起こす原因になります。

顎関節症とは

顎の関節やその周辺に障害が起きる病気を顎関節症と言います。症状としては「顎関節や筋肉が痛い」「口をあけにくくなった」「食べ物をうまく噛めない」「顎関節からカクカクといった音が出る」などが挙げられます。これらを分類すると「咀嚼筋障害」「関節包・靭帯障害」「関節円板障害」「変形性関節症」「これらに該当しないもの」の5つの病態に分けられます。

顎関節症が重度になると、顎の周辺だけの症状に留まらなくなります。場合によっては耳や鼻、頭、首、肩といった全身に不定愁訴が現れるおそれがあります。顎関節症は噛み合わせが悪くなることで発症するケースが多く見られます。症状が進行するのに気づかず、突然痛みや不快感などが引き起こされることがあります。

顎関節症の主な症状

- 大きく口をあけると「カックン」という音がする

- 大きく口をあけると関節が痛い

- 朝起きると口が開かないときがある

- 口の開閉がスムーズにできない

噛み合わせとは

正しい噛み合わせは、歯を噛んだときに上下の歯列が適度に接触し、顎を動かすときにそれぞれの歯が機能している状態を指します。また、正しい下顎の位置で適切に噛み合っていることも必要です。適切な噛み合わせになると顎関節の動きが安定し、食べ物もしっかり噛み砕いてすり潰すことができます。

しかし、1本の歯の形が変わるだけで噛み合わせが悪くなるおそれがあります。噛み合わせのバランスが悪化すると、肩こりや頭痛、消化器官などの不調が起きる要因になります。噛み合わせは普段の生活ではあまり意識する機会がありませんが、全身の健康にも影響を及ぼすことがあります。

悪い噛み合わせで起こる主な症状

- 肩肩こり、首こり

- 頭痛、めまい、耳鳴り、鼻づまり

- 手足のしびれ

- 原因不明の体調不良

- 顎関節症

- 腰痛

REASON

噛み合わせが悪いと顎関節症になる理由

噛み合わせの悪化が、顎関節症の原因になることがあります。噛み合わせが悪化し下顎がずれた状態で噛み合わせになっていると、顎関節に大きな負担がかかります。下顎のバランスが悪くなることにより、関節円板というクッションの機能をもつ組織が下顎頭に押し出されます。それによって顎関節から音が鳴るようになります。また、筋肉が緊張を起こすことによる痛みや、開閉しづらくなるなどの症状が生じやすくなります。

こうした症状を放置していると、頭痛や耳鳴り、肩こり、めまいといった全身症状を引き起こす場合があります。痛みやストレスも増幅されていき、心身の健康に悪影響を及ぼします。

よくあるご質問

保険の入れ歯と自費の入れ歯では、何が違うのですか?

最も大きな違いは、使用できる材料の豊富さです。保険診療では、費用を抑えられる一方で、主にプラスチック素材に限られます。一方、自費診療では金属や弾力性のある樹脂など、様々な材料から選べるため、より薄く快適なものや、見た目が自然なものを作ることが可能です。どちらが良いというわけではなく、患者様が「費用」「使い心地」「見た目」の何を優先されるかによって最適な選択肢は変わります。一緒に最適な入れ歯を考えていきましょう。

部分入れ歯の金具が目立つのが、どうしても気になります…

笑った時や話す時にお口元の金具が見えるのは、気になることと思います。保険の部分入れ歯は、安定させるために金属のバネ(クラスプ)を使いますが、自費診療であれば、このバネがない「ノンクラスプデンチャー」という選択肢があります。これは、歯茎の色に近い、弾力のある素材で入れ歯を支えるため、見た目が非常に自然で、周りの方に入れ歯だと気づかれにくいのが特徴です。金属アレルギーの心配がないのも安心な点です。

入れ歯は違和感が強くて、話しにくいと聞きましたが…

お口の中に初めて異物が入るため、慣れるまでは多少の違和感はあります。特に保険の入れ歯は、強度を保つためにプラスチックに厚みがあり、お口の中が狭く感じられることがあります。もし違和感をできるだけ少なくしたい場合は、土台の部分を薄い金属で作る「金属床義歯」という自費の入れ歯もご提案できます。薄く作れるためお口が広く感じられ、舌も動かしやすくなるため、発音への影響も抑えやすいのが特徴です。

今の総入れ歯がすぐ外れたり、硬いものが噛めなかったりします。

お食事中やお話中に外れてしまうのは、本当におつらいことと思います。そのようなお悩みには、数本のインプラントで入れ歯をしっかりと固定する「インプラントオーバーデンチャー」という方法があります。顎の骨に埋めたインプラントに、入れ歯をボタンのように「パチン」と留めるため、安定感が格段に向上します。ずれたり外れたりする心配が少なくなり、硬いものでもしっかりと噛めるようになるため、食事の楽しみを取り戻せます。

入れ歯ができるまで、どのくらいの期間がかかりますか?

お口の状態によりますが、型取りから完成までは、一般的に1ヶ月から2ヶ月ほど、数回の通院が必要になります。まずはお口に合わせた専用のトレーを作り、精密な型取りを行います。その後、噛み合わせの位置を正確に記録し、ロウで作った仮の入れ歯で見た目やフィット感を確認するなど、快適な入れ歯を作るための大切な工程を丁寧に進めていきます。歯を抜いた場合は、歯茎が安定するまで数ヶ月お待ちいただくこともあります。

新しい入れ歯を長持ちさせるために、気をつけることはありますか?

入れ歯を長く快適にお使いいただくには、毎日のお手入れと定期的なメンテナンスがとても大切です。毎食後や寝る前には、必ず入れ歯を外して専用のブラシで優しく洗い、清潔に保ちましょう。また、お口の中の状態は年月と共に少しずつ変化します。そのため、定期的にご来院いただき、入れ歯が合わなくなっていないか、噛み合わせに問題がないかなどをチェックし、必要に応じて調整することが、快適な状態を維持する秘訣です。

PRICE

入れ歯(義歯)の料金

義歯

| 診療内容・詳細等 | 料金(税込) |

|---|---|

| 金属床(総義歯) | 330,000円 |

| 金属床(部分義歯) | 220,000円 |

| ノンクラスプ (1~3歯) | 110,000円 |

| ノンクラスプ (4~7歯) | 132,000円 |

| ノンクラスプ (8~13歯) | 154,000円 |

| ノンクラスプ+金属(1~3歯) | 176,000円 |

| ノンクラスプ+金属(4~7歯) | 198,000円 |

| ノンクラスプ+金属(8~13歯) | 220,000円 |

義歯(維持装置)

| 診療内容・詳細等 | 料金(税込) |

|---|---|

| アセタルクラスプ(エーカース) | 27,500円 |

| アセタルクラスプ(双歯鉤) | 33,000円 |

| ボールアタッチメント(1個) | 33,000円 |

| マグネットアタッチメント(1個) | 55,000円 |

リスク・副作用

入れ歯の作製・使用にともなう一般的なリスク・副作用

- 内容によっては自費(保険適用外)となり、保険診療よりも高額になります。詳細は歯科医師にご確認ください。

- 入れ歯を固定するため、患者さまの同意を得てから残存歯を削ったり抜歯したりすることがあります。

- 使用直後は、口腔内になじむまで時間がかかることがあります。

- 事前に根管治療(神経の処置)や土台(コア)の処置が必要となることがあります。

- 入れ歯を装着していない時間が長いと、残存歯の傾きや損失、歯槽骨(歯を支える骨)の吸収などが起こることがあります。

- 咬合が変化したり、固定源である残存歯が削れたり抜けたりした場合は、入れ歯の調整・修理が必要になることがあります。

- 金属を使用する入れ歯では、金属アレルギーを発症することがあります。

- 使用方法などにより、破損することがあります。

- 定期的な検診・メンテナンスが必要です。

インプラントオーバーデンチャーにともなう一般的なリスク・副作用

- 機能性や審美性を重視するため自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。

- インプラントの埋入にともない、外科手術が必要となります。

- インプラントの埋入に関するリスク・副作用については、上記「インプラント治療にともなう一般的なリスク・副作用」をご確認ください。

- 毎日の清掃が不十分だった場合、インプラント周囲炎(歯肉の腫れや骨吸収など)を引き起こすことがあります。

- 入れ歯使用直後は、口腔内になじむまで時間がかかることがあります。

- 入れ歯を装着していない時間が長いと、残存歯の傾きや損失、歯槽骨(歯を支える骨)の吸収などが起こることがあります。

- 使用方法などにより、破損することがあります。

歯ぎしりの治療にともなう一般的なリスク・副作用

- 治療内容によっては保険診療となることもありますが、基本的には自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。詳細は歯科医師にご確認ください。

- 治療に使うマウスピースは、不快感がないよう設計されていますが、嘔吐反射が強い方やお口の中の異物感に敏感な方は、装着が難しいことがあります。

- マウスピースを装着しているときは、歯は唾液と接することがないので、虫歯になるリスクが高くなることがあります。

顎関節症治療にともなう一般的なリスク・副作用

- 基本的には保険での診療となりますが、治療内容によっては自費(保険適用外)となることもあり、保険診療よりも高額になります。

- 薬物療法で鎮痛消炎剤や筋弛緩剤を使う場合、胃腸障害、眠気、倦怠感などを引き起こすことがあります。

- スプリント治療やプレート治療を行なう場合、装着を怠ると治療期間が長引くことがあります。

- 顎関節症は矯正治療により改善されることもありますが、矯正治療と関係なく悪化することもあります。矯正治療を行なったからといって、必ず顎関節症が治るというわけではありません。現段階で、顎関節症と矯正治療との明確な因果関係は示されていません。

噛み合わせの治療にともなう一般的なリスク・副作用

- 機能性や審美性を重視するため自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。

- 噛み合わせのバランスによっては、ご自身の歯を削る場合があります。

- 歯の状態によっては根管治療が必要になることがあります。

- 治療後に噛み合わせが変わることがあります。